En cada ciudad ya han extendido galaxias de led que orbitan sobre fríos árboles sin raíces. Metálicos y enormes monumentos huecos.

Como en una primavera biónica renacen millones de deseos frágiles, efímeras voladoras con sutiles alas de plástico, reflectoras de arcoíris deslumbrantes.

Enjambres eléctricos nacidos solo para procrearse, sembrando millones de motas doradas que anidan en los ojos, los oídos, la boca, el sexo… Rápidamente surcan las venas y en un instante maduran para convertirse en las jóvenes ninfas, succionadoras insaciables de las dulces esperanzas y los sabrosos miedos que hemos ido conservando cuidadosamente en el centro del pecho.

Cada año se perpetúa el ciclo vital de las monstruosas efímeras, con su música de campanillas y sus melifluos coros infantiles.

Cada año hay que pasarlo con precaución. Es necesario poner a buen recaudo los sueños frágiles y los temores silenciosos para que no acaben siendo un amasijo de frustración incomprendida.

Nació contigo,

una mañana fría,

aún de invierno.

Murió contigo,

una tarde de otoño,

igual a esta.

Sonríe y llora

esa niña sin lágrimas,

que ya envejece.

Estos tres haiku son un pequeño recuerdo para mi madre que murió tal día como hoy, hace ya once años.

Nací con los lagrimales cerrados, tal vez como una metáfora de cómo sería mi manera de afrontar el sufrimiento. Por cierto, muy parecida a la de mi madre.

Ahora, cuanto más envejezco, más cuenta me doy de todo lo que me parezco a ella, también, claro, de todo lo que nos diferenciaba y de lo que nos distanció, seguramente sin necesidad.

Nací de ella y morí un poco con ella, pero también es cierto que sigue en mí hoy y cada día.

Se nace y se muere. Se cambia de piel más de una vez en la vida. Y, sin duda, sin ninguna duda sobre todo se sonríe, aunque sea entre las lágrimas, como hacen los rayos de sol cuando cortan la lluvia y la rompen en colores.

Así que ahora, después de todo lo pasado y antes de lo que esté por venir, solo puedo decir «¡gracias!».

- Transformar una lata de judías olvidada en una delicia culinaria.

- Encontrar un hobby que no sea solo una moda pasajera.

- Salir del estancamiento con nuevas perspectivas sobre decisiones de vida o dilemas laborales.

- Descubrir qué ver en Netflix con recomendaciones frescas.

- Disfrutar de un intercambio ligero y divertido con un toque de sarcasmo.

- Reflexionar sobre el sentido de la existencia y lo que da significado a tu vida.

Estos son los temas que Copilot propone para profundizar hoy. Me pregunto en qué “logaritmos” se habrá basado para lo de la lata de judías olvidada. Creo que nunca he comprado ninguna lata de judías. No me sientan nada bien.

Lo de Netflix ya lo veo más normal, porque mucha gente lo tiene, aunque yo no. Por no tener, no tengo ni tele.

En cuanto a lo del hobby, jamás se me ha ocurrido buscar uno. Es que no acabo de entender ese concepto. Yo hago cosas que me interesan verdaderamente. Los hobbys me suenan a maneras de “matar el tiempo” y, la verdad, el tiempo es de lo más valioso que tenemos y se nos muere solito, sin darnos cuenta y una velocidad espeluznante.

Y esto del paso del tiempo podría enlazar muy bien con la última propuesta de reflexión sobre el sentido de la existencia y lo que da significado a mi vida. Yo no tengo ni idea de por dónde coger ninguno de esos dos grandes temas, lo que sí sé es que sin la conciencia de lo efímero de la existencia, sin el regusto incómodo de enfrentarnos cada día a la metamorfosis implacable de todo y de todos, no nos vendrían a la cabeza esas preguntas que, para mí, no tienen respuesta y, sinceramente, ni falta que me hace. Para vivir no necesito comprender nada más haya de la existencia en sí. El afán de trascendencia es una lucha perdida porque el paso del tiempo y el fin es inevitable.

Muchos dirán que quienes han realizado grandes obras de arte o importantes descubrimientos científicos han perdurado y perduran en la memoria universal. Eso es cierto. ¿Pero qué es eso? Ciertamente supone un beneficio para otros o en otros casos un perjuicio, pero los individuos que lo llevaron a cabo murieron, y los que les siguieron y les seguirán, también.

“Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar, pasar haciendo camino, camino sobre la mar…”. Esto que decía tan bien Antonio Machado en su poema “Cantares” es lo que yo intentaba explicar más arriba. Creo que la vida no tiene un sentido grandilocuente ni responde a un plan divino. No puedo creer eso. Me resulta imposible y para mí sería aterradora la idea de un ser omnisciente y omnipotente jugando con nosotros. Yo entiendo y vivo más con la idea de que, ya que estoy aquí, ya que he aparecido en esta vida y con estos mimbres, voy a intentar hacer el cesto lo mejor posible. A veces no con muchas ganas, es verdad, pero en otras ocasiones siento que voy por buen camino.

Y, volviendo a las sugerencias del principio y para no pasarme de trascendente, diré que efectivamente empezando por la lata de judías y acabando con el sentido de la vida, me han servido para salir de mi estancamiento delante de la pantalla en blanco. Lo que esta vez no me ha salido mucho es lo del “intercambio ligero con un toque de sarcasmo”. Eso lo voy a tener que dejar para otro día junto con las series de Netflix y la transformación alquímica de las latas de conserva perdidas.

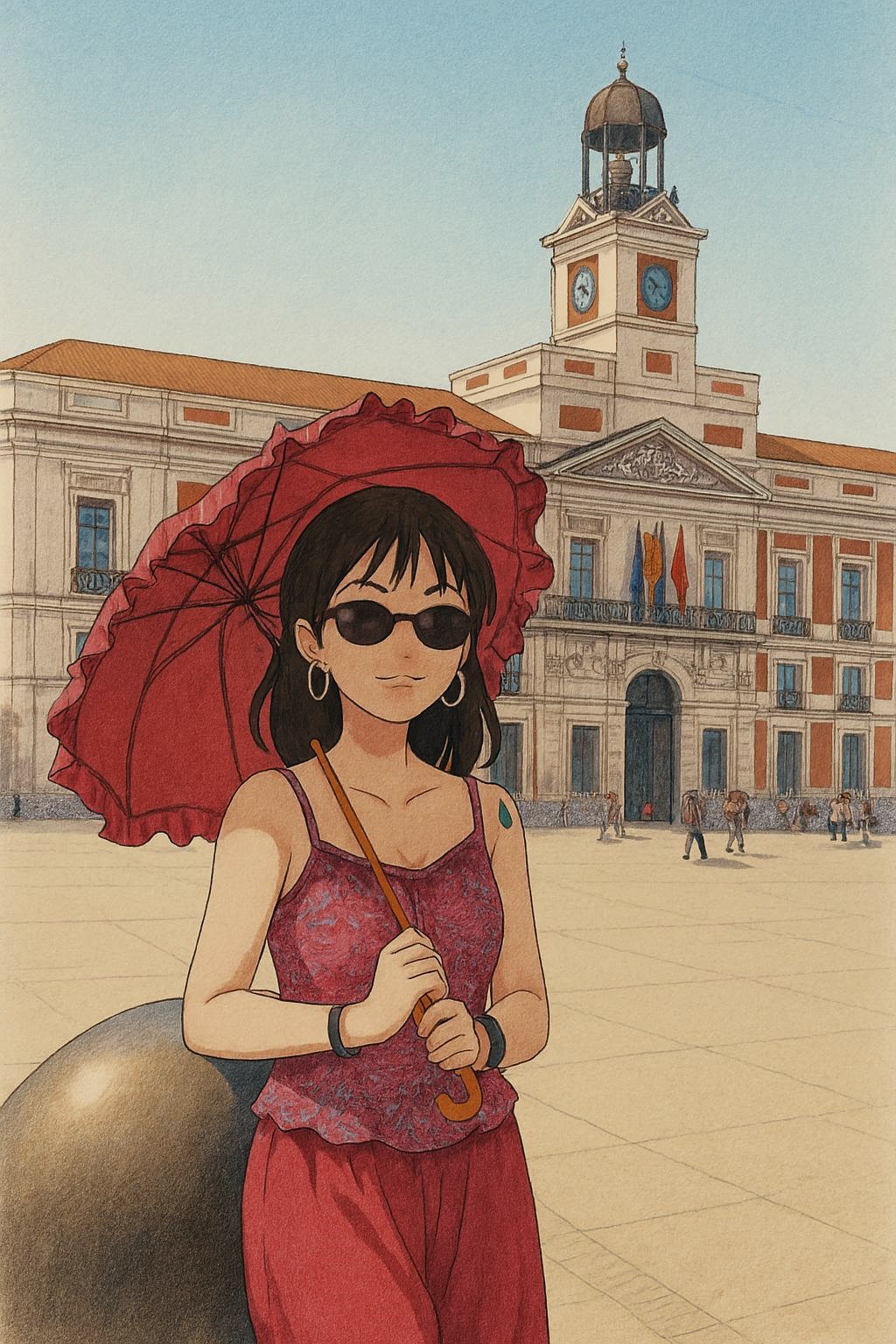

Desde hace muchos años, la gente de Madrid cuenta que, en ciertos mediodías de verano, cuando el calor aprieta y la ciudad entra en combustión, aparece una mujer vestida de rojo en la Puerta del Sol. Nadie sabe de dónde viene, ni tampoco desde cuándo, pero dese el principio empezaron a llamarla «la Sombra Roja».

Los que han osado fijarse, dicen que la palidez de su rostro contrasta con el rojo profundo de su atuendo y de su parasol, que no oculta la luz, más bien la devora. Además, los más impresionables juran y perjuran que el aire a su alrededor se enfría, como si arrastrara consigo un trozo de invierno. Tal vez es que la gente, siempre tan pusilánime, tiembla ante la más mínima cosa que les saque de su mediocre percepción.

Últimamente la Sombra Roja suele detenerse junto a alguna de esas esferas que parecen de bronce, colocadas en las entradas de la plaza para evitar que algún monstruo corpóreo se abalance sobre los transeúntes en uno de esos vehículos horrorosos que transitan por todas partes ahora. Pero, en fin, la verdad es que esas moles son muy suaves y, además, transmiten con fuerza el latido que llega desde el centro de la tierra. Son como corazones ardientes donde ella apoya su mano gélida para absorber ávidamente toda la vida que palpita en Sol y que tanta falta le hace.

Los más temerarios, quienes la han mirado de cerca, cuentan que no habla, pero se la ve mover los labios pálidos murmurando palabras incomprensibles para sus pobres mentes. Cuando el reloj de la torre marca las doce, alza el parasol, lo hace girar una sola vez… y desaparece de aquel pequeño mundo de los turistas y las loteras. Entonces nada queda allí de su presencia, salvo una sombra roja y efímera, como una llama sin aire o una mancha de sangre licuada.

Pero lo que más inquieta a esta pobre gente es lo que les ocurre después de haberse encontrado con esta Sombra Roja”. Cuando llegan a sus casas o a sus hoteles pensando que todo ha sido una alucinación, que lo que pasa es que han estado cerca de sucumbir a un golpe de calor al cruzar la plaza infernal, se encuentran con que esa misma noche, en sus adorados teléfonos móviles, aparece una fotografía que ninguno recuerda haber tomado: la Sombra Roja, mirándoles fijamente… desde dentro de la imagen. Y, además, resulta que no hay manera de borrarla, ni reenviarla, ni subirla a las redes sociales esas. Aunque, eso sí, al día siguiente ha desaparecido, dejándoles el mal cuerpo de una pesadilla real y absurda.

Al principio, cuando no existían las pantallas ruidosas y brillantes que ahora llevan todos en sus manos o en sus bolsillos, la Sombra Roja se aparecía en los espejos o en el vidrio oscuro de una ventana a media noche. Sin duda era más romántico y más estético, pero requería de mucho más esfuerzo. Ha sido necesario adaptarse a los tiempos para sobrevivir, aunque sea en esta rara existencia mía.

Así que, si te encuentras con la Sombra Roja, te aconsejo que no te acerques, ni la mires siquiera. Algunos, como aquel pobre juntaletras, Pedro Antonio de Alarcón, lo hicieron y ya quedaron atrapados para siempre por los fantasmas que todavía habitamos en la Puerta del Sol.

Hace unas semanas estuve leyendo «El paraíso de las damas» («Au Bonheur des Dames«), novela escrita por Émile Zola, publicada en 1883. se trata del undécimo volumen de la serie «Les Rougon-Macquart«, en la que el autor retrata la vida de una familia bajo el Segundo Imperio francés (1852-1870).

Dicho esto, paso a contar por qué me ha gustado a mí y qué he encontrado en ella para que me den ganas de dedicarle estas líneas, en medio de una tórrida tarde madrileña y venciendo una pereza terrible, que reconozco que va más allá de la excusa del calor.

Esta novela se centra en el auge de los grandes almacenes en París y cómo revolucionaron el comercio, afectando tanto a consumidores como a pequeños comerciantes. A través de esta historia, Zola analiza temas como el capitalismo, el consumismo, el papel de la mujer en la sociedad y el conflicto entre lo tradicional y lo moderno.

Tengo que reconocer que, desde que tengo uso de razón (cosa que últimamente dudo de si realmente ha llegado a suceder), los trapos y todo lo que rodea al mundo del diseño de moda han sido para mí una afición, un refugio y, a veces, casi una obsesión.

No quiero decir con esto que mi actitud haya sido la de ir corriendo tras de la moda, más bien mi interés iba dirigido a desarrollar mi creatividad en ese mundo. Como he contado en otras entradas del blog, tuve la suerte de ser hija y nieta de modistas, así que me pude permitir durante décadas diseñar mi ropa, elegir telas y complementos y crear mis propias tendencias, a menudo bastante “peliculeras”.

Pero, en fin, volvamos a la novela, que es más interesante que mi vida. En ella se cuenta la historia de la joven Denise Baudu, una huérfana normanda, que llega a París con sus dos hermanos pequeños en busca de trabajo. Su tío, Auguste Baudu, es dueño de una tienda tradicional de telas, pero está al borde de la ruina debido al auge de un gigantesco y moderno gran almacén cercano: «El paraíso de las damas».

Denise, pese a las objeciones de su familia, consigue trabajo allí como dependienta. A lo largo de la novela, la pobre Denise experimenta explotación laboral, celos y humillaciones de sus propios compañeros (sobre todo de sus compañeras, que ya sabemos lo “majas” que pueden llegar a ser…). Sin embargo, llega a ganarse el respeto de todos, no solo por su inteligencia, resiliencia y honestidad, sino porque hace frente a una situación bien difícil sin dejarse avasallar: el dueño quiere convertirla en su amante y ella, a pesar de sus sentimientos, no pasa por el aro, como era de esperar y como han hecho las anteriores “agraciadas”.

Octave Mouret, un empresario ambicioso y carismático, es el dueño del almacén, acostumbrado a ser lo que entendemos por aquí coloquialmente por “el rey del mambo”, fuera y dentro de “El paraíso de las damas”. Al principio solo se siente intrigado por nuestra heroína, de aspecto frágil e insignificante, pero casi sin darse cuenta llega a estar completamente cautivado por ella. Como todo tipejo machista y depredador, lo primero que le deja descolocado es la negativa de una cría pobre y no especialmente agraciada a responder a sus requerimientos. Mouret representa el espíritu del capitalismo moderno: es innovador, manipulador y venenosamente seductor. Para él las mujeres son objetos de los que aprovecharse económicamente o sexualmente: una alhaja.

A pesar de todo esto, yo diría que “El paraíso de las damas” es una novela optimista en lo personal e incluso en lo social. Denise, que representa la dignidad, la honestidad y los sentimientos puros y altruistas, llega a transformar a Mouret desde la raíz de su ser. Es sin duda el triunfo del amor sobre el mercantilismo.

Pero, claro está, la cosa no puede ser tan meliflua. Entre medias quedan muchos cadáveres en la cuneta, muchos fracasos y hasta alguna muerte, como la de Geneviève, prima de Denise e hija de Auguste Baudu, jovencita enferma de amor sin esperanza. Su tragedia va en paralelo con el mundo que se extingue, representado por la tienda de su padre o el pequeño establecimiento de bastones artesanos y paraguas, asfixiado por el monstruo del gran almacén, como si de una boa constrictor se tratara.

Estamos en lo de siempre: el pez grande se come al chico. Los pequeños comercios no pueden con los “cortesingleses” y ahora con el monstruo fantasmagórico de Amazon. Solo en el ámbito de los sentimientos, de lo personal, la pequeña sardinita se zampa al tiburón, poco a poco, a fuerza de constancia y bondad. ¡Qué bonito!

En resumen esta novela da para mucho, mucho, pero yo no tengo demasiadas ganas de seguir tecleando, así que aconsejo que se lea y se disfrute, porque da para reflexionar y para entretenerse mucho.

Los temas sociales y el trato de la mujer son muy interesantes, sin ninguna duda, pero yo he disfrutado como loca con las descripciones de la tienda que, en sí, ya es un personaje. Los cambios de decorado, las telas, los departamentos, la distribución de las prendas y demás mercancías son un derroche de color, sensualidad y dinamismo. Torrentes de encajes, cascadas de sedas multicolores, alfombras orientales de intrincados diseños, esculturas hechas de guantes y sombrillas abiertas como flores exóticas decorando el patio central… “El paraíso de las damas” es una orgía de formas, colores y texturas: lanas tristes y opacas, satenes brillantes, prendas de saldo y vistosos abrigos, todo está dispuesto para convertirse en una tentación adictiva y enajenante. Hasta un salón de lectura y una salita donde tomar un refresco o citarse discretamente con un nuevo amante; todo está dispuesto allí para entrar y no querer salir. Así que este paraíso es más que un espacio o un escenario, es un monstruo tan bello como terrible, que engulle a los que le aman y a los que le odian y se nutre de su sacrificio a partes iguales.

Está claro que Zola se tuvo que documentar muy, muy bien para llegar al grado de detalle y precisión en las descripciones de tejidos, confecciones y tipos de prendas y complementos. A mí, que siempre me las he dado de enteradilla en estos asuntos, me ha dejado nocaut.

Y, para finalizar, también os cuento que he visto por ahí que nuestro paraíso novelero está inspirado en el gran almacén, «Le Bon Marché», uno de los primeros grandes almacenes de París.

Bueno, ahora toca decidirse entre los “cortesingleses” y “amazones” o los pequeños comercios tradicionales. Siempre que puedo, yo me quedo con los segundos, así que el otro día pasé por Casa de Diego para comprarme una preciosa sombrilla.

Esta tienda de abanicos, bastones y paraguas resiste abierta desde 1823, sobreviviendo al acecho de los monstruos como un oasis para las damas y los caballeros que se acerquen a la Puerta del Sol.

***

Esta tarde tormentosa, tan bonita como extraña, me recuerda a algunas de mis sesiones de meditación.

Tan pronto graniza con una fuerza extraordinaria, que parece que va a quebrar a golpes el tejadillo del patio, tan pronto cesa súbitamente para en unos minutos descargar un chaparrón con rayos y truenos.

Las sesiones de meditación muchas veces, en el fondo, también son así. Aunque desde fuera , quien me mirase, vería tan solo una mujer sentada en un sólido cojín azul, prácticamente inmóvil, lo que está sucediendo en el interior tal vez es radicalmente diferente.

Cada día, cuando me siento a meditar, es diferente. Y no solo cada día, dentro de esa hora que dedico por las mañanas al encuentro con mi propia mente, se producen momentos de todo tipo: agitación, calor, frío, silencio, paz, ruido y, muy de vez en cuando, unos instantes de lucidez donde se saborea una gota de lo que debe de ser la claridad de la Mente.

Como dice esa metáfora famosa referida a la meditación: uno conoce el sabor del océano con una sola gota de su agua. Y de verdad creo que es así. En mi limitada experiencia siento que es así.

De ahí también el último tanka que he publicado, “Océano de ideas”, que realmente debería haberse llamado “Picahielo”, porque me ha servido para romper el silencio aquí, tanto como el trueno que acaba de marcar el inicio de otro chaparrón. Como decía, en este tanka las ideas, como peces, se agitan y dan vueltas por los oscuros mares de mi mente. Una mente casi siempre más revuelta de lo que pueda parecer, menos clara y mucho más condicionada de lo que yo quisiera.

Pero no me desanimo. Sigo en ello respiración a respiración, instante a instante, cultivando la atención como se cuida de un brote tierno que se desea sacar adelante. Una sabe que es frágil, que se puede quebrar tanto por exceso de riego como por descuido y olvido. El brote es frágil, pero fuerte en su vulnerabilidad. Tiene buena tierra y buena raíz, así que vale la pena mimarlo.

Cultivar la atención en Anapanasati tiene algo de labor de horticultura y, por qué no, también de artificiera. La mente egoica es especialista en la colocación de artefactos personalizados, diseñados para dinamitar la meditación y la búsqueda y el encuentro con la verdadera Mente clara.

¿Y por qué? Pues en buena medida porque la supervivencia de ese yo egoico depende de que no descubramos que no es más que humo, que bajo la sábana que da tanto miedo no hay ningún fantasma, solo viento.

Este es el juego que hay que aprender a jugar para liberarnos de tanta atadura inútil y de tantos lastres que pesan y duelen.

Solo respirando, solo observando, con ese poco y ese muchísimo voy soltando cada día un poco de aquello que sé que no soy y que de nada sirve.

… Y además esta noche, felizmente, sigue lloviendo. ¡Qué bien!

Sin hacer nada,

Me siento en las semillas

Y brotan peces.

Océanos de ideas,

Remolinos azules.

Una estrella blanca y brillante en medio de una cubierta azul profundo. Esa fue la puerta del universo que se abría en tu primer libro de lectura, “Lucerito”.

Aquella entrada conducía a un misterio y, para descubrirlo, era apremiante aprender enseguida a descifrar esos hermosos trazos que se combinaban graciosamente con dibujos y colores brillantes, en contraste con la realidad de tu barrio, más ocre y polvoriento, salpicado de descampados y escombreras, donde sobrevivían yerbajos grisáceos en los que, a veces, unas florecillas amarillas se atrevían a asomar.

Así la noche estrellada de la cubierta de tu “Lucerito” dio lugar a un amanecer de cuentos y dibujos. Los libros fueron tu ángel de la guarda. Leer y dibujar era traer a casa tus sueños y ponerlos encima del mantel de hule de la mesa de la cocina.

Fuiste creciendo mirando tus libros de texto con los ojos empapados de Lucerito. Creías entonces que solo los veías. Pero la verdad es que hoy sabes muy bien que también los hiciste tuyos con aquellas manitas torpes, que vencieron sin piedad los límites de sus endebles lomos y trazaron surcos con las uñas comidas en los forros de plástico transparente.

Aunque los libros te atraparon a ti mucho más que tú a ellos. No solo te abdujeron con sus palabras y sus imágenes, sino con un elemento más profundo e invisible, con su aroma. Ese olor a libro nuevo, que provocabas con un movimiento de las hojas en cascada, era totalmente adictivo y te inoculaba un deseo anhelante de devorar aquello que olía tan, tan bien.

Y, por suerte, la eficacia de ese filtro mágico permanece. Aún hoy el olor a libro nuevo te despierta un apetito voraz e insaciable de lectura y de aprendizaje del que me parece no te podrás librar jamás.

Un parpadeo:

Aleteo de hojas,

Pestañas secas,

Apagadas y frías,

Sedientas de lluvia.

Y es que es cierto que nunca llueve a gusto de todos. Mientras en otros lugares las inundaciones hacen terribles estragos, en Madrid los otoños y los inviernos son tan secos que se anhela un chaparrón o al menos una llovizna serena, de esas que invitan a perderse en ensoñaciones y recuerdos, tras la ventana.

Tal vez quien me dictado estas palabras hoy ha sido kushi, el olmo siberiano que hay frente al balcón del salón. Sus ramas grises deshojándose me han susurrado algún pesar contenido, alguna pena oculta que nadie más conoce y que solo podría desahogar empapándose en lluvia.

Pero hoy tal vez, a fuerza de esperar sin esperanza, me ha dictado a mí este tanka.

En fin… a falta de lluvia buenos son versos.

Hace tiempo hablé de las tardes de domingo. Mejor dicho, de cómo me parece a mí que eran antes las tardes de domingo, que para mí tenían un tono desvaído y melancólico. Ahora los días son bastante iguales, al menos en Madrid, que es donde yo vivo.

El ajetreo de la gente y el trajín constante dan una sensación de una ciudad en ebullición, lo mismo un jueves que un domingo. Las palabras salen a borbotones, como en una torre de Babel semoviente, desde una masa de gente que avanza igual que zombies atolondrados, pendiente de las pantallas de sus móviles, infectada de esa información tamizada que la aleja de esa cosa extraña y peligrosa, la realidad circundante que se empeña en ser por sí misma.

Cuántas veces le he preguntado yo a mi oráculo de Apple: “¿Oye, Siri, lloverá hoy?” Y me ha contestado eficientemente: “No parece que vaya a llover hoy”. Todo esto mientras me cae agua desde el cielo. Es decir, la realidad al final se encabezona en no hacer caso de los “algoritísimos”, por muy zombies que nos volvamos, las cosas son como son.

Pero, en fin…. Lo que quería decir hoy no es nada de lo que he escrito hasta ahora. De lo que quería hablar es de cómo me siento hoy, de la impresión que tengo ahora mismo de domingo por la tarde de los de antes, y en grado superlativo. Porque esta tarde de Navidad, para mí tan tranquila e íntima, me sabe intensamente a dulce melancolía.

Parece que desde hace unas horas el mundo se hubiera parado. No se oyen ni coches ni gente. Después del histérico ritmo de las compras y los preparativos festivaleros , después de haberme visto rodeada de zumbidos y carreras de hormigas enloquecidas llevando víveres innecesarios a sus agujeros,

tras todo ese lío, queda hoy la serena resaca del domingo por la tarde, que en verdad es miércoles y que ya es por la noche, pero no importa, porque hoy es más tarde de domingo que muchas otras, porque es la tarde del día de Navidad y la serenidad y la melancolía han ido cubriendo e impregnando cada molécula de la atmósfera cansada de tensión.

Ya en la noche, en este rincón cálido y acogedor, no hace falta sentarse a meditar para tocar con la punta de los dedos el samadi de la paz, del encuentro con uno mismo y con todo. Tan cerca del mundo y tan lejos. Vivir en medio del contraste y no morir en el intento.

Mi madre hablaba como la aurora y como los dirigibles que van a caer. Tenía cabellos color de bandera y ojos llenos de navíos lejanos. Una tarde, cogí mi paracaídas y dije: «Entre una estrella y dos golondrinas.» He aquí la muerte que se acerca como la tierra al globo que cae. Mi madre bordaba lágrimas desiertas en los primeros arcoíris. Y ahora mi paracaídas cae de sueño en sueño por los espacios de la muerte”. […] Mi paracaídas empezó a caer vertiginosamente. Tal es la fuerza de atracción de la muerte y del sepulcro abierto. […]

Tomo mi paracaídas, y del borde de mi estrella en marcha me lanzo a la atmósfera del último suspiro. Ruedo interminablemente sobre las rocas de los sueños, ruedo entre las nubes de la muerte. Encuentro a la Virgen sentada en una rosa, y me dice: […] Digo siempre adiós, y me quedo. Tengo tanta necesidad de ternura, besa mis cabellos, los he lavado esta mañana en las nubes del alba y ahora quiero dormirme sobre el colchón de la neblina intermitente. […] Y heme aquí, solo, como el pequeño huérfano de los naufragios anónimos. [Vicente Huidobro. Altazor]

Pues así me siento yo hoy, como una pequeña huérfana de naufragios anónimos, rodando entre los sueños y los recuerdos, cayendo desde lo alto de la vida con un paracaídas cada vez más maltrecho, atraída por la fuerza de la melancolía y el silencio de la pérdida.

Quería yo escribirle un poema a mi madre, que hoy hace diez años que murió.

Me gusta decirlo así, claramente, sin eufemismos como “nos dejó”, “se fue”, “ya no está entre nosotros”… me irritan esos modos de hablar de la muerte, como si fuera un traslado laboral o un viaje de placer al más allá. La muerte de los seres queridos es una pérdida total, no un cambio de ciudad de residencia. Si uno no se enfrenta a la muerte como lo que es, sin paños calientes, sospecho que tampoco podrá afrontar la vida.

Pues eso, yo quería escribir un poema a mi madre, recordando sus mejillas tan dulces y suaves como melocotones maduros, como almohadas de besos donde posar mis labios. Quería yo invocar su sonrisa tímida y sus manos hábiles, su regazo cálido y su voz templada.

Quería yo cantar todas esas cosas en un poema breve y brillante, pero no he podido, así que he vuelto a “Altazor”. Si todo está ya dicho, y tan bien dicho, a mí solo me ha quedado leerlo y releerlo como un rezo íntimo, como una plegaria de amor y de recuerdo.

Mi madre me enseñó a rezar a la Virgen y yo muy pronto dejé de creer en los poderes mágicos de aquella señora de escayola que estaba en el cabecero de su cama. Sin embargo, para mí el “Dios te salve, María” siempre será la oración mágica que me devuelve su voz, porque realmente mi madre hablaba como la aurora y como los dirigibles que van a caer, y sus ojos estaban llenos de navíos lejanos, de sueños no cumplidos que a veces se atrevía a susurrar.

Y yo vuelvo a decir adiós y vuelvo a quedarme. Vuelvo a intentar alejarme como las olas que se recogen tras tocar la arena de la playa y, casi sin darme cuenta, estoy otra vez en la orilla. En esta orilla de los sueños y del anhelo de la ternura perfecta de mi madre, de la que un día me solté para tomar mi paracaídas e ir rodando de estrella en estrella, creyendo que me alejaba y, sin embargo, acercándome en cada vuelo más a ella.

Volver al pasado o viajar al futuro es Un asunto más que corriente en la ciencia ficción o en el realismo mágico. Pero en “Antes de que se enfríe el café” de Toshikazu Kawaguchi los viajes en el tiempo no son lo verdaderamente importante, sino un medio para mostrar algo más trascendente de la realidad.

Esta novela casi podría ser una obra de teatro en cuatro actos. La escena no se mueve de una pequeña cafetería, “Funikuri funikura”, situada en un sótano de Tokio, donde nunca llega la luz del día y donde es difícil saber en qué momento se está porque hay tres relojes, cada uno marcando una hora diferente. Pasadas algunas páginas descubrimos que solo el del centro da la hora real. Aunque… ¿cuál será esa hora?

Funikurí Funikura se fundó al principio de la era Meiji, así que lleva funcionando desde la segunda mitad del siglo XIX, y parece que en ella han cambiado muy pocas cosas. Su nombre se lo debe a la alegre canción napolitana “Funculí funiculá”, compuesta en 1880 para celebrar el primer funicular que subió al Vesubio.

A pesar del nombre, Funikuri Funikura no parece un lugar ni alegre ni luminoso. Se trata de un espacio que se dibuja como un lugar casi fuera del tiempo, hasta del atmosférico, porque se hace hincapié en que, a pesar del calor sofocante del verano tokiota, sin más que un ventilador de techo, en la pequeña cafetería se está bien.

El espacio se describe con todo detalle, como decía, parece la indicación de una puesta en escena: una pequeña barra con solo tres taburetes y otras tres mesas con dos sillas cada una. A la puerta de entrada se accede tras bajar unos escalones y hay una campana que avisa de la llegada de cualquiera que pretenda entrar.

El escenario a mí me recuerda a “A Puerta cerrada” de Sartre. Los relojes marcando horas extrañas y la luz siempre artificial y mortecina, que da a todo un tono sepia, como de foto antigua, me lleva a aquel espacio cerrado donde tres personajes se las tienen que ver con sus pasadas vidas y con su presente muerte.

Sin embargo en “Antes de que se enfrié el café”, aunque también hay normas fijas como en “A puerta cerrada”, los personajes no están condenados, sino todo lo contrario. El ambiente atemporal y mágico les permite volver al pasado o viajar al futuro para tener un presente abierto.

Hace un momento hacía referencia a las normas. Pues bien, para viajar en el tiempo en Funikuri Funikura solo hay una silla en la que la mayor parte del tiempo hay sentada una mujer vestida de blanco leyendo una novela. La cosa es que la lectora es un fantasma que, por no respetar las normás del viaje en el tiempo, se quedó ahí atrapada. Solo una vez al día se levanta para ir al baño y, entonces, es cuando otra persona puede sentarse en la silla mágica.

¿Y cuáles son las normas?

La primera es que solo puedes encontrate con alguien que haya estado o vaya a estar en Funikuri Funikura.

La segunda es que no puedes moverte de la silla.

La tercera es que podrás estar allí mientras el café esté caliente y debes beberlo antes de que se enfríe porque, si no, te conviertes en fantasma y quedas atrapado.

La cuarta es que nada del presente va a cambiar con esa visita.

Y la quinta es que cada persona solo puede viajar una vez.

En fin, con tantas reglas y sin poder cambiar nada…. ¿para qué correr riesgos?

Bueno, en primer lugar solo por como se describe a la barista Kazu sirviendo el café de marras, dan ganas de intentarlo. La delicadeza del contraste de colores entre la plata de la jarrita y la bandeja con la fina taza blanca llenándose de humeante y aromático café de Etiopía la transportan a una a esa silla y a pensar qué mal podría pasar.

Y lo cierto es que en la novela no pasa nada realmente malo, sino lo normal de la vida: la enfermedad, la pérdida, el amor, la muerte, los anhelos…

Como decía, “Antes de que se enfríe el café” parece una obra de teatro, concretamente en cuatro actos. Hay cuatro historias que se reviven y se “resuelven” con tres viajes al pasado y uno al futuro.

Como sabemos, el presente de ninguna de estas cuatro historias va a cambiar a causa del viaje, pero sí la percepción de cómo podrían haber sido las cosas y de cómo poder afrontarlas.

Tal y como decía al principio, la aventura no es el pequeño viaje en el tiempo, sino la vida misma, el propio futuro que se ve de otro modo después de sentir el pasado en esos minutos preciosos, antes de que se enfríe el café.

Por momentos esta novela está cargada de emoción contenida, de tristeza y de confusión, pero sobre todo esto prevalece un sentimiento de posibilidad, de apertura.

“Antes de que se enfríe el café” es una invitación a vivir y a aprovechar el amor de quienes tenemos cerca, porque todo, absolutamente todo, es efímero, como el aromático humo de una taza de café caliente.

Ahora que ya va entrando el otoño, siempre echo de menos tener algo que mantenga caliente mi taza de té o de café. ¡Se enfría tan deprisa! Pero… En fin…. Tendrá que ser así. No obstante, como yo siempre tomo café de Etiopía, voy a ver si logro en la cocina de casa arreglar un rinconcito por donde escapar hacia algún momento secreto. No sé… Eso sí, con mucho cuidadito de volver antes de que se enfríe el café.